Sostenibilidad y ventas: cómo los criterios ESG influyen en la decisión de compra

Durante años la sostenibilidad fue tratada por muchas organizaciones como un apéndice reputacional del negocio, alojado en memorias corporativas de difícil lectura y desconectado de la conversación comercial del día a día. Ese paradigma se ha roto. En 2025 la sostenibilidad se ha convertido en un determinante estratégico de la ventaja competitiva, con impactos medibles en la captación de demanda, en la selección de proveedores, en los precios que el mercado está dispuesto a pagar, en el coste de capital y, de manera cada vez más visible, en la productividad comercial. La maduración de los marcos regulatorios —CSRD y taxonomía europea, primeros desarrollos de la CSDDD, normas de verificación de alegaciones verdes— convive con un consumidor más informado y con compradores B2B que incluyen criterios ESG (Environmental, Social & Governance (Ambiental, Social y Gobernanza) de forma explícita en licitaciones y RFPs. A diferencia de olas anteriores de propósito corporativo, el fenómeno actual tiene densidad institucional y tecnológica: hay obligaciones de reporte, auditoría de datos no financieros, trazabilidad digital en cadena de suministro, etiquetas y pasaportes de producto, y un creciente repertorio de herramientas que conectan sostenibilidad con decisión de compra. Este artículo explora, desde la óptica de la dirección comercial, cómo los criterios ESG están reconfigurando la venta B2C y B2B, qué prácticas están demostrando eficacia en mercados distintos, qué riesgos deben evitarse —con el greenwashing como riesgo sistémico— y cómo se debe entrenar a los equipos para convertir la sostenibilidad en una palanca de propuesta de valor y no en un discurso accesorio.

Marco conceptual: de la responsabilidad al rendimiento comercial

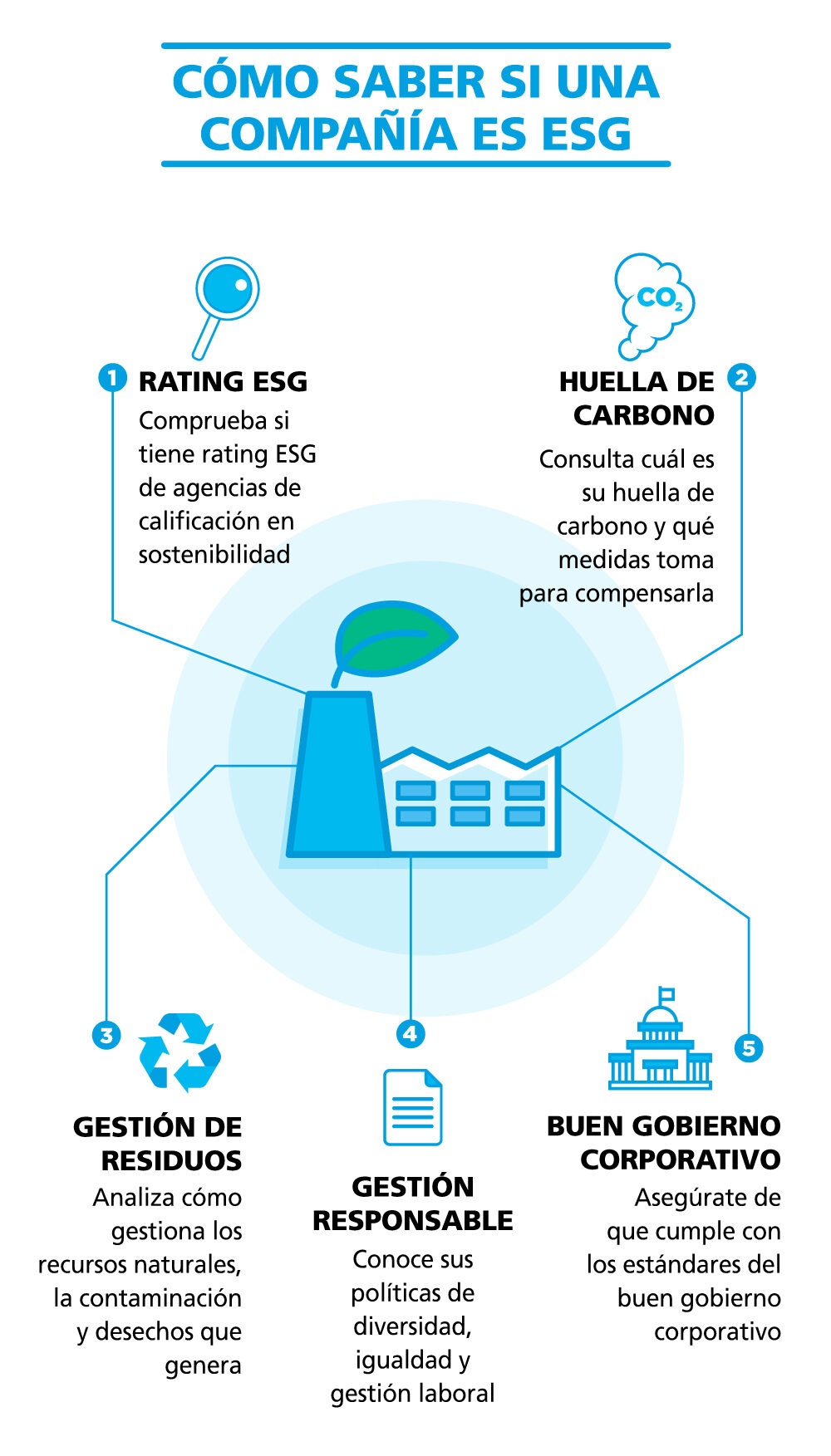

ESG son las siglas en inglés de Environmental, Social & Governance (Ambiental, Social y Gobernanza). Es un marco para evaluar el desempeño no financiero de una empresa: en lo ambiental incluye huella de carbono, energía, agua, residuos y diseño circular; en lo social, condiciones laborales, diversidad e inclusión, seguridad y salud, impacto en comunidad y protección de datos de clientes; y en gobernanza, la calidad del consejo (independencia, diversidad), ética y cumplimiento, transparencia fiscal y anticorrupción. No es una “etiqueta de marketing”, sino un conjunto de criterios medibles que usan inversores, bancos, grandes clientes y reguladores para comparar empresas y decidir con quién trabajan o a quién financian.

Para ventas y dirección comercial, ESG importa porque puede abrir o cerrar puertas: cada vez más licitaciones y RFPs asignan puntuación por compromisos y resultados ESG; los consumidores premian propuestas con evidencia creíble (no eslóganes), y en Europa normas como la CSRD obligan a reportar datos auditables. Traducido al día a día: mejores datos ESG suelen significar más acceso a clientes, menor riesgo percibido y mejor coste de capital—siempre que se evite el greenwashing y se pueda demostrar con métricas claras.

La transición de “sostenibilidad como cumplimiento” a “sostenibilidad como motor de ingresos” se entiende mejor si distinguimos entre tres planos que convergen en el punto de venta. En el plano normativo, la CSRD obliga a miles de empresas europeas —incluidas filiales de grupos internacionales— a reportar información estandarizada y auditada sobre impactos ambientales, sociales y de gobernanza, con especial énfasis en materialidad doble y en la huella de carbono en Alcances 1, 2 y 3. En paralelo, la Taxonomía de la UE clasifica actividades económicas sostenibles, afectando a financiación y a la elegibilidad de inversiones, mientras que las propuestas sobre alegaciones ecológicas endurecen la admisibilidad de términos como “neutral en carbono” o “biodegradable” sin evidencia verificable. En el plano de mercado, la preferencia declarada por alternativas sostenibles convive con la conocida “brecha actitud–comportamiento”: los consumidores dicen preocuparse, pero su compra efectiva depende de señales creíbles de beneficio, conveniencia y precio; al mismo tiempo, en B2B los compradores ya incluyen puntuaciones ESG que pueden excluir a un proveedor independientemente de su precio si no cumple ciertos umbrales. Finalmente, en el plano organizativo, la sostenibilidad se convierte en enablement de ventas: catálogos con métricas ambientales, calculadoras de CO₂ por producto, garantías de circularidad, contratos de rendimiento (servitización) y argumentarios de coste total de propiedad donde el componente ESG reduce riesgos y gastos futuros. La diferencia con épocas anteriores no es solo ética: hay una economía política de la sostenibilidad que redistribuye márgenes, subvenciones, penalizaciones y acceso a clientes; por eso lo ESG ya no es un relato, sino un requisito comercial.

La psicología de la decisión: confianza, prueba social y coste mental

En B2C el principal obstáculo no es la indiferencia, sino la incertidumbre. El comprador quiere hacer “lo correcto”, pero se enfrenta a señales contradictorias y a un exceso de etiquetas. Por eso la confianza se construye con pruebas simples y verificables en el journey: una etiqueta creíble con estándar conocido (por ejemplo, EU Ecolabel, FSC, MSC), un desglose sucinto de impactos por uso, un compromiso de reparación o devolución, o un precio que internaliza beneficios sin castigar el bolsillo. La prueba social refuerza la percepción de valor: reseñas, unboxing responsables, recomendaciones de expertos o creadores con legitimidad técnica. La reducción del coste mental es esencial: comparadores que ordenan por huella ambiental, filtros “segunda vida”, mensajes claros en tienda y asistentes conversacionales que responden dudas sin tecnicismos. En esta línea, marcas como Patagonia combinan transparencia radical con mecanismos de reparación y trade-in; IKEA introduce servicios de recompra y piezas de repuesto; y en alimentación, minoristas europeos pilotan etiquetas de “impacto de menú” que resumen huella climática por plato para facilitar elecciones rápidas. La lección para ventas es nítida: la sostenibilidad no se vende con discursos morales, sino con pruebas operativas que ahorran tiempo y riesgo al cliente.

El discurso comercial en B2B: riesgo, coste total y cumplimiento del cliente

En B2B la sostenibilidad aparece menos como atributo emocional y más como gestión de riesgo y eficiencia. Licitaciones públicas y privadas otorgan puntos por planes de descarbonización, diversidad, diligencia debida de derechos humanos, seguridad y transparencia de datos. El coste total de propiedad (TCO) integra consumo energético, mantenimiento, residuos y cumplimiento normativo, de modo que equipos comerciales que presentan escenarios de ahorro y mitigación, certificados y roadmaps auditables, obtienen ventaja. Empresas industriales que ofrecen servicios de rendimiento —por ejemplo, iluminación como servicio, climatización con pago por uso, flotas eléctricas con mantenimiento incluido— convierten el CAPEX del cliente en OPEX predecible y reducen su huella. Aquí el storytelling efectivo es el que habla el idioma del CFO: menos multas, menos volatilidad de precios energéticos, acceso a financiación verde, menores primas de seguro, mayor puntuación en auditorías de clientes y continuidad operativa. Proveedores que ya reportan con GRI, alinean metas con SBTi y publican metodologías de cálculo de Alcance 3 facilitan la vida a sus compradores; y eso, comercialmente, se traduce en cierres más rápidos y mayor win rate en cuentas estratégicas.

Diseño de la oferta: del eco-atributo al ecosistema de valor

Caer en el error de “añadir un sello verde” a un producto convencional suele producir frustración en ventas: el cliente percibe un sobreprecio difícil de justificar. El diseño de oferta sostenible funciona cuando se reconfigura el paquete de valor. En consumo masivo, Unilever demostró con varias de sus marcas que la combinación de eficacia funcional, conveniencia y mensaje responsable puede acelerar crecimiento si la innovación se enfoca en usos reales —formatos concentrados que reducen plásticos y coste por dosis; recargas; envases retornables y estandarizados—. En retail, Inditex impulsa trazabilidad y programas de recogida posconsumo, experimenta con fibras de nueva generación y ajusta planificación para reducir sobreproducción, mientras Mercadona sustituye envases y optimiza logística para bajar emisiones y costes. En belleza y venta directa, Natura integra biocomercio amazónico con cadenas de valor inclusivas y catálogos digitales que explican impacto por ingrediente; no es un relato: es una arquitectura de producto y cadena de suministro que el vendedor puede defender con datos. Cuando el diseño es sistémico, el argumento de venta se simplifica: el cliente compra mejor desempeño con externalidades positivas incluidas.

El rol de precio: ¿prima verde o paridad competitiva?

Uno de los debates más sensibles es el del precio verde. La evidencia muestra que las primas son aceptables en segmentos específicos —orgánico certificado, lujo responsable, early adopters— pero que la elasticidad precio sigue siendo determinante en categorías básicas. Por eso la estrategia ganadora apunta a la paridad de precio mediante eficiencias operativas (energía, materiales, mermas), efectos de escala y acceso a financiación preferente. En B2B, contratos de rendimiento y ahorros energéticos permiten capturar parte del ahorro como ingreso, evitando subidas de tarifa. En B2C, ofertas bundle y programas de fidelización que premian comportamientos —reparación, reutilización, devolución de envases— desplazan la discusión desde el precio unitario al valor total. La clave comercial es entrenar a los vendedores para cuantificar y comunicar ahorros y ventajas en horizonte de uso, no solo en el momento de compra.

Canales y punto de venta: señalización, trazabilidad y experiencia

La sostenibilidad influye en la arquitectura del punto de venta físico y digital. Señalización simple y consistente, estanterías temáticas que no “exilian” lo sostenible a un rincón, filtros y ordenaciones en e-commerce por huella o material, y trazabilidad accesible via QR o pasaporte de producto, mejoran conversión. En alimentación y foodservice el etiquetado de impacto por ración ayuda a decisiones comparativas; en moda, mostrar horas de uso estimadas y coste por uso fomenta compras más reflexivas; en electrónica, la reparabilidad indicada en ficha técnica reduce ansiedad poscompra. El merchandising responsable no debe penalizar la estética ni la rapidez: las mejores prácticas consiguen que la información ESG acelere la elección, no la complique. En España, cadenas como BBVA en banca minorista han incorporado calculadoras de eficiencia energética y financiación de rehabilitación a la conversación en sucursal y canales digitales, conectando sostenibilidad con ahorro; Acciona traslada a sus propuestas comerciales de infraestructuras indicadores de impacto y planes de mitigación; y retailers como Mercadona o Carrefour experimentan con zonas de granel, eco-score y devoluciones de envases con incentivos.

Capacidades comerciales: datos, formación y enablement

Convertir ESG en ventas exige herramientas y rutinas. Los CRMs avanzados incorporan campos de requisitos ESG del cliente, certificados del proveedor, emisiones por producto, alertas de cumplimiento y bibliotecas de evidencia verificable; los argumentarios incluyen respuestas a objeciones típicas —“¿es greenwashing?”, “¿por qué cuesta más?”, “¿qué garantía tengo de que reduce CO₂?”— apoyadas en metodologías públicas. La formación se aleja del discurso abstracto para trabajar casos: cómo presentar TCO con ahorro energético, cómo explicar trade-offs de materiales, cómo ofrecer reparaciones y repuestos, cómo utilizar el lenguaje financiero de un comprador profesional. Vender sostenibilidad es vender menor riesgo y mejor desempeño: el equipo debe dominar esos números. Empresas con metas SBTi bien comunicadas, con informes auditados bajo GRI y con pilotos de circularidad medidos, generan confianza interna que se contagia a la interacción comercial.

Riesgos: greenwashing, fragmentación de etiquetas y fatiga del consumidor

El crecimiento del discurso sostenible ha traído consigo riesgos reputacionales. Afirmaciones vagas (“eco”, “consciente”, “amigable con el planeta”) sin prueba, compensaciones de carbono sin adicionalidad, o métricas parciales que omiten etapas relevantes del ciclo de vida, alimentan el escepticismo y pueden acarrear sanciones. La respuesta es gobernanza: políticas de alegaciones, revisión legal y técnica de claims, transparencia metodológica, y preferencia por estándares de terceros. Además, la proliferación de etiquetas satura la atención del cliente. Las marcas que simplifican —pocas señales, bien explicadas, respaldadas por QR a documentación breve— reducen fatiga y mejoran la experiencia. Finalmente, el riesgo de elitización es real: si la sostenibilidad queda asociada a nichos caros, se erosiona su adopción masiva; por eso las estrategias de paridad de precio y los servicios de reparación accesibles son tan relevantes para la aceptación social y, en última instancia, para la escala comercial.

Casos internacionales y lecciones para ventas

Unilever articuló su “Sustainable Living” y, más tarde, su estrategia Compass con marcas que vinculan impacto con rendimiento del producto; la lección para ventas es la coherencia entre innovación, cadena de suministro y mensaje en tienda. Patagonia construyó fidelidad extrema con transparencia y activismo, pero su gran hallazgo comercial fue convertir reparación y durabilidad en propuesta: menos devoluciones, mayor lifetime value y recompras planificadas. IKEA trabaja la circularidad con servicios de recompra, diseño para desmontaje y objetivos climáticos validados; en tienda, la traducción son soluciones (kits, repuestos y asesoramiento), no slogans. En automoción, Tesla y otros fabricantes empujaron la electrificación con experiencia de compra digital, infraestructura y promesa de TCO inferior; el equipo comercial no vende “coche verde”, vende aceleración, software y coste por kilómetro. En comercio electrónico, Amazon experimenta con etiquetas Climate Pledge Friendly y logística optimizada; el impacto comercial es un catálogo filtrable y una promesa de entrega eficiente. La lección transversal es que la sostenibilidad no se terceariza al departamento de comunicación: penetra el product-market fit y la economía de la oferta.

Unilever articuló su “Sustainable Living” y, más tarde, su estrategia Compass con marcas que vinculan impacto con rendimiento del producto; la lección para ventas es la coherencia entre innovación, cadena de suministro y mensaje en tienda. Patagonia construyó fidelidad extrema con transparencia y activismo, pero su gran hallazgo comercial fue convertir reparación y durabilidad en propuesta: menos devoluciones, mayor lifetime value y recompras planificadas. IKEA trabaja la circularidad con servicios de recompra, diseño para desmontaje y objetivos climáticos validados; en tienda, la traducción son soluciones (kits, repuestos y asesoramiento), no slogans. En automoción, Tesla y otros fabricantes empujaron la electrificación con experiencia de compra digital, infraestructura y promesa de TCO inferior; el equipo comercial no vende “coche verde”, vende aceleración, software y coste por kilómetro. En comercio electrónico, Amazon experimenta con etiquetas Climate Pledge Friendly y logística optimizada; el impacto comercial es un catálogo filtrable y una promesa de entrega eficiente. La lección transversal es que la sostenibilidad no se terceariza al departamento de comunicación: penetra el product-market fit y la economía de la oferta.

Casos España y Latinoamérica: aplicación práctica y madurez comercial

En España, Inditex avanza en fibras alternativas, reducción de desperdicio y trazabilidad; el aprendizaje para ventas y e-commerce está en cómo presenta colecciones y recomendaciones sin fricción, con información de cuidado que alarga vida útil y reduce devoluciones. BBVA convirtió la sostenibilidad en cartera comercial: financiación verde, hipotecas eficientes, herramientas para que el cliente calcule ahorros energéticos y emisiones; el vendedor se apoya en productos financieros concretos y en un simulador que explica beneficios, no en retórica. Acciona, Iberdrola o Ferrovial compiten en licitaciones globales con propuestas de mitigación y biodiversidad integradas en el precio y el cronograma; la función de ventas se coordina con ingeniería para cuantificar y defender esos compromisos ante el cliente. En Latinoamérica, Natura &Co mezcla bioeconomía amazónica, cadenas de valor inclusivas y digital selling con consultoras; su catálogo comercial incluye historias trazables por ingrediente y compromisos de envase, haciendo vendible la sostenibilidad. Grupo Bimbo impulsa energía renovable y eficiencia logística; su relato comercial hacia clientes minoristas incorpora disponibilidad y confiabilidad, atributos que se traducen en mejor fill rate y menos rupturas, es decir, en dinero. OXXO y FEMSA trabajan proyectos de energía y refrigeración eficiente con impacto directo en P&L: esos ahorros son argumentos de negociación con proveedores y franquiciados. En todos los casos, la madurez pasa por operativizar métricas y traducirlas a beneficios para el cliente específico.

Datos y tecnología: del inventario de carbono al pasaporte de producto

La proliferación de herramientas SaaS de sostenibilidad ha creado un puente funcional con ventas. Plataformas de cálculo de huella y de contabilidad de Alcance 3 alimentan fichas de producto con emisiones por unidad; módulos en ERP y PIM etiquetan materiales y certificaciones; y surgen pasaportes digitales de producto que acompañan al artículo en su vida útil, con historial de reparación y componentes. Estos datos no son meramente de cumplimiento: habilitan pricing dinámico que valora reparabilidad y durabilidad, y contratos de rendimiento donde el proveedor comparte riesgo. Los equipos comerciales pueden mostrar benchmarks de impacto frente a competidores, hacer costing de escenarios energéticos, y documentar beneficios en tiempo real con sensores o telemetría. En este contexto, el data stewardship es crítico: lo que no se puede auditar no se puede vender con seguridad. Por ello cobran importancia GRI, SASB, ISSB y verificación independiente, que a su vez elevan la credibilidad del discurso de ventas.

Cultura e incentivos: alinear lo que se mide con lo que se vende

Ninguna estrategia comercial sostenible funciona si los incentivos contradicen el mensaje. Si se premia únicamente volumen y short-term deals, el vendedor evitará propuestas con mayor valor a largo plazo pero más complejas en cierre. Las organizaciones que están capturando valor ESG revisan KPIs de ventas (margen ajustado por retorno, tasa de renovación, ventas de servicios de reparación, puntuación de cumplimiento en cuentas clave), añaden OKRs de impacto y adaptan comisiones para no penalizar ofertas de circularidad, reacondicionado o contratos de rendimiento. La sostenibilidad deja de ser “de todos y de nadie” cuando hay propiedad en la dirección comercial y métricas que cuentan para el variable.

Tendencias y retos futuros

A corto plazo veremos tres aceleraciones con efecto directo en ventas. Primero, la verificación de alegaciones limitará mensajes genéricos y favorecerá a quienes puedan probar su desempeño con metodologías públicas; el copy comercial se volverá más técnico y menos hiperbólico. Segundo, el pasaporte digital de producto y la trazabilidad por blockchain o sistemas equivalentes harán interoperables datos entre proveedores, distribuidores y consumidores; el vendedor podrá “abrir” la historia del artículo en un clic y resolver objeciones de origen, materiales o reparabilidad en la misma conversación. Tercero, la servitización y los modelos de uso —alquiler, suscripción, pay-per-use— crecerán precisamente porque reducen huella, alivian CAPEX del cliente y abren corrientes de ingresos recurrentes; vender será más consultivo y contractual. Entre los retos, además del greenwashing, destaca el riesgo de fragmentación regulatoria entre regiones, la dependencia de datos de proveedores de menor tamaño que aún no reportan y la competencia por talento capaz de integrar visión técnica y comercial; la respuesta pasa por formación, colaboración sectorial y plataformas comunes de datos.

Conclusión

La sostenibilidad no es una campaña: es una nueva gramática de la propuesta de valor. En 2025 los criterios ESG ya influyen la decisión de compra no porque conmuevan, sino porque reducen riesgo, mejoran desempeño y habilitan beneficios económicos al cliente. Quien compre un electrodoméstico reparable no está siendo solo “ético”: está comprando tranquilidad y coste por hora de uso más bajo. Quien contrata iluminación como servicio o una flota electrificada con mantenimiento incluido está comprando previsibilidad financiera y cumplimiento normativo futuro. En B2C y B2B, el trabajo de ventas consiste en hacer visibles esos beneficios con datos fiables, experiencias simples y precios que no castiguen. Los ejemplos de Inditex, Natura, Unilever, Patagonia, IKEA, BBVA, Acciona o Bimbo muestran que el crecimiento sostenible no es una utopía, sino una ingeniería de producto, cadena y comercial que exige disciplina. La tarea ahora no es “convencer de que la sostenibilidad es importante”, sino competir mejor con ella: entrenar a los equipos, limpiar el lenguaje de claims, medir lo que importa, integrar trazabilidad y diseñar ofertas que, por su propio funcionamiento, hagan más fácil elegir bien. En ese punto, vender sostenibilidad se convierte en vender buen negocio para ambas partes —y ese es, en el fondo, el sentido más clásico y exigente de la dirección comercial.

Referencias

Acciona. (2024). Informe integrado 2023–2024.

Amazon. (2024). Climate Pledge Friendly and sustainability in operations.

BBVA. (2024). Sostenibilidad y finanzas verdes: Informe anual.

Capgemini Research Institute. (2023). What matters to today’s sustainable consumer.

Danone. (2023). Integrated Annual Report.

European Commission. (2024). Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

European Commission. (2024). EU Taxonomy for sustainable activities.

European Parliament. (2024). Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) – provisional agreement.

Global Reporting Initiative (GRI). (2023). GRI Standards 2021: Updated guidance.

IKEA. (2024). Sustainability Report FY23–FY24.

Inditex. (2023). Memoria anual y Estado de Información No Financiera.

McKinsey & Company. (2023). The green growth opportunity: Sustainability and consumer demand.

Natura &Co. (2023). Sustainability Report.

NielsenIQ. (2023). The Changing Climate of Sustainability.

Patagonia. (2023). Environmental & Social Initiatives.

Science Based Targets initiative. (2024). Net-Zero Standard and sectoral guidance.

Unilever. (2024). Compass Strategy and sustainable business performance.

World Economic Forum. (2023). Net-Zero Industry Tracker.

Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!

Thank´s